本网讯 69岁的陈伯在医院检查发现腹主动脉瘤。如果不及时医治,随时可能因这根人体最粗最大的血管破裂引发大出血而死亡。不过,陈伯的瘤体却长在号称腹主动脉瘤腔内修复“禁区”的内脏动脉区,也是因为这个原因,辗转了好几个医院都无法得到科学的治疗。终于,患者找到广州医科大学附属第二医院血管外科团队求医。

瘤体正好长在“禁区”

陈伯收入院后,完善广医二院主动脉CTA后,血管外科主任张智辉教授立即展开了全科疑难病例讨论。萧剑彬主任介绍道,近肾腹主动脉瘤是指短瘤颈或动脉瘤累及双肾动脉间的复杂腹主动脉瘤,其最重要的特点和难点,就是这段主动脉上有四个重要分支血管(腹腔干动脉,肠系膜上动脉,双肾动脉),传统手术需要创伤极大的开胸加开腹手术。

微创腔内修复的难点就是必须精确重建这四根分支血管,一旦无法重建分支血流,会造成很严重的并发症,甚至直接导致患者死亡,一度被认为是腔内修复的“禁区”。

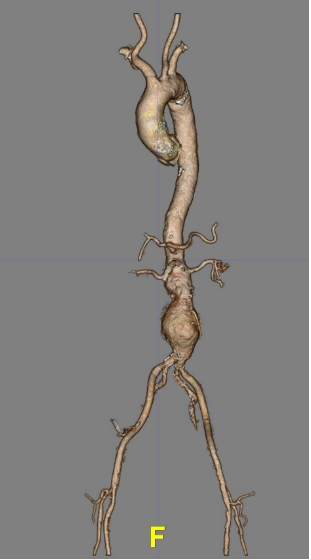

正位三维重建

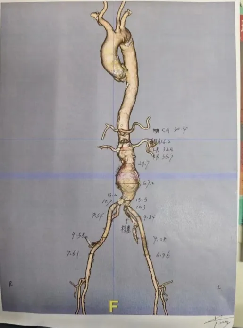

侧位三维重建

事无巨细的术前准备

经过全科疑难病例讨论,血管外科团队决定采用目前国际顶尖的腹主动脉腔内隔绝+分支动脉四开窗+单侧髂内动脉分支支架(IBD)手术,即实施腹主动脉覆膜支架植入术,在完整封闭动脉瘤的同时,保住患者内脏区四条重要分支动脉。张智辉教授介绍道:“所谓‘开窗’,就是在植入的支架上进行开孔,开孔的位置、大小都能精准对应内脏动脉区的4根动脉,相当于建造了4条‘人工隧道’,来保证内脏血管区的血流。”

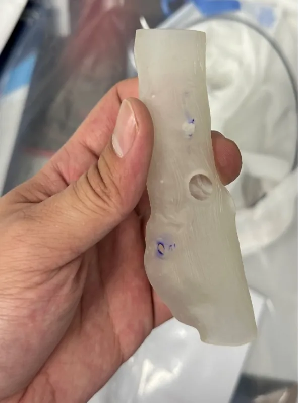

血管外科团队一方面进行3D建模打印,以备术中精准开窗;与此同时,对病变区和血管整体情况进行“360°无死角”的测量和计算,一遍又一遍修改、完善手术所有细节,以备手术顺利完成。

详细术前测量

1:1 3D打印模型

水到渠成 精准开窗“无死角”隔绝瘤腔

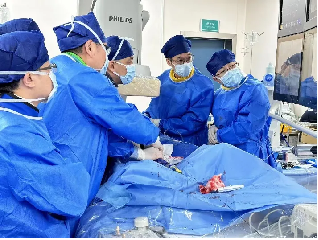

4月9号,以张智辉教授、萧剑彬主任为首的血管外科团队,成功为该患者实施了腹主动脉腔内隔绝+分支动脉四开窗+右侧IBE手术。

当日手术中,团队默契配合、精确计算、娴熟操作,造影显示腹主动脉支架及四个内脏动脉支架、右侧髂内动脉血流通畅,无内漏,实现了动脉瘤完全隔绝,所有分支完整保留,手术取得了水到渠成的巨大成功。术后陈伯当晚恢复清醒,第二天拔除气管插管,1周后顺利出院,无任何并发症。

张智辉、萧剑彬主任在缝制开窗支架

血管外科手术团队

突破“禁区” 更好地为大血管疾病患者服务

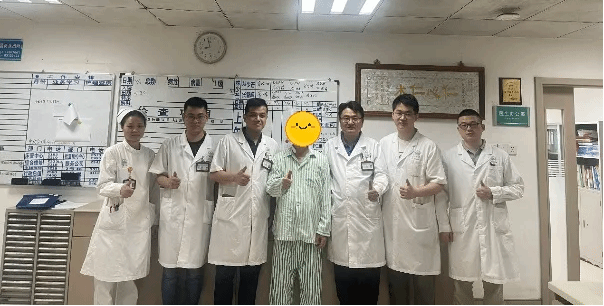

陈伯术后无任何并发症,恢复几天很快就出院了,陈伯出院前与血管外科医护团队开心合影留念。

患者出院前与血管外科团队合影留念

张智辉教授总结到:“该例3D打印技术及虚拟融合技术实现累及内脏动脉的复杂腹主动脉瘤的全腔内治疗,是血管外科手术难度的“天花板”。血管外科团队完备的术前准备,精准的手术操作,科学的围手术期管理,体现了我们血管外科团队能常态化完成复杂大血管疾病的救治。团队作为广州地区临床重大技术项目“全腔内修复技术治疗复杂主动脉病变的临床应用”的血管外科中心,今后将更加努力,为大湾区大血管疾病患者保驾护航。”

广州地区临床重大技术项目