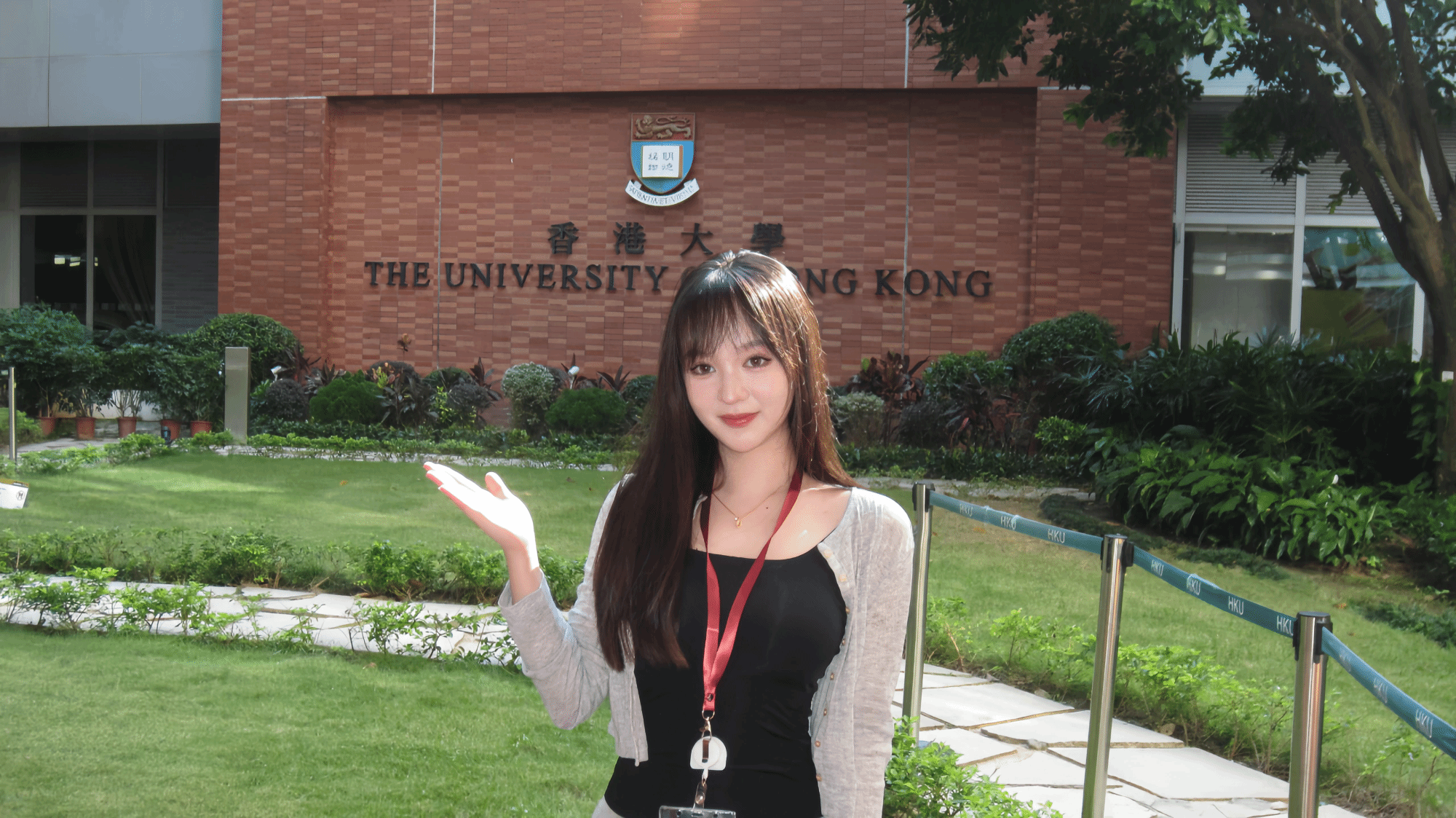

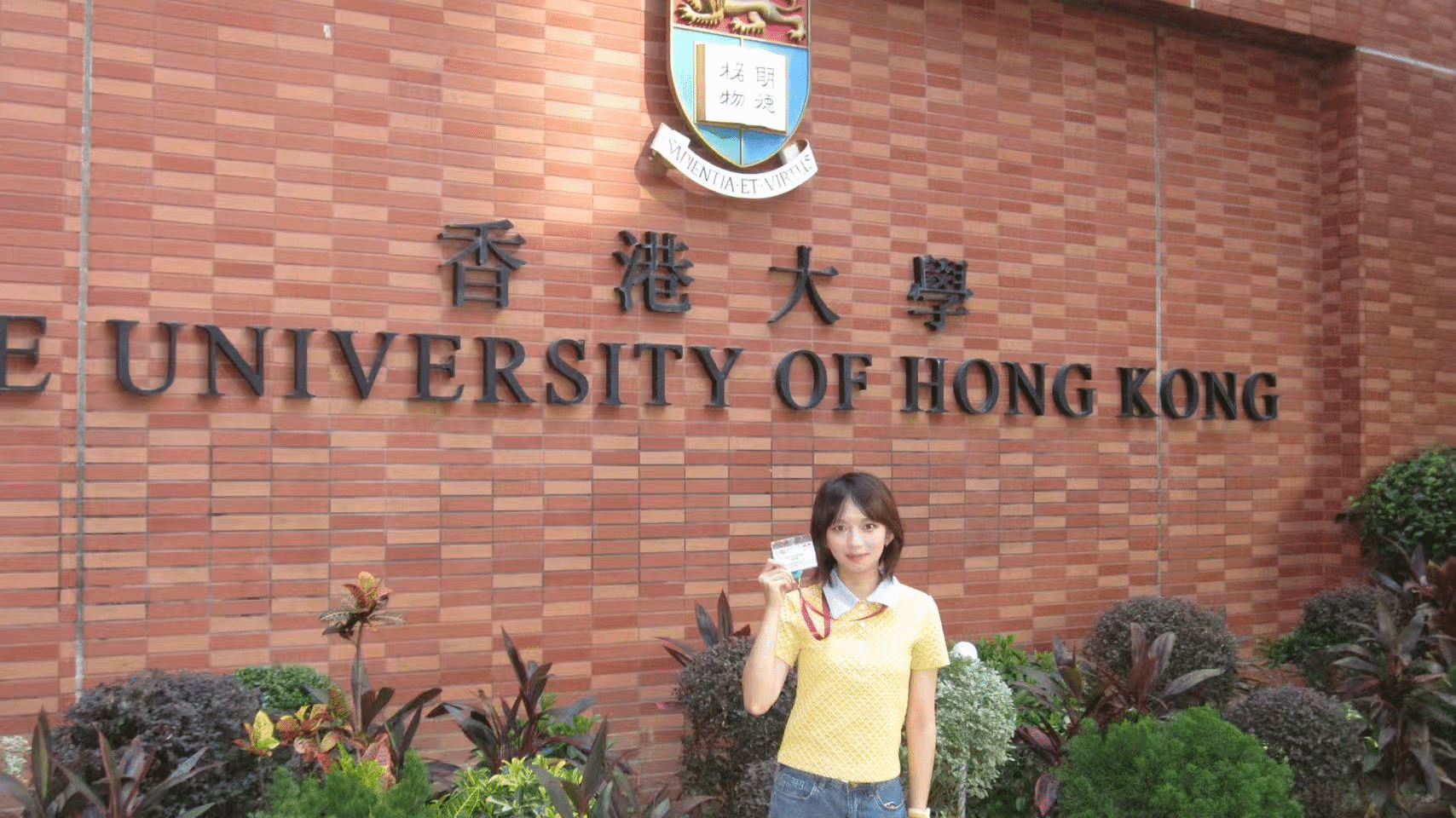

9月8日至19日,护理学院5位学子赴香港大学护理学院进行了为期两周的交流学习,通过课堂插班、实验实训、机构参访等多种形式,深入了解了香港护理教育的特色与其社会医疗体系的运作模式。

交流之初:初遇港大,碰撞理念

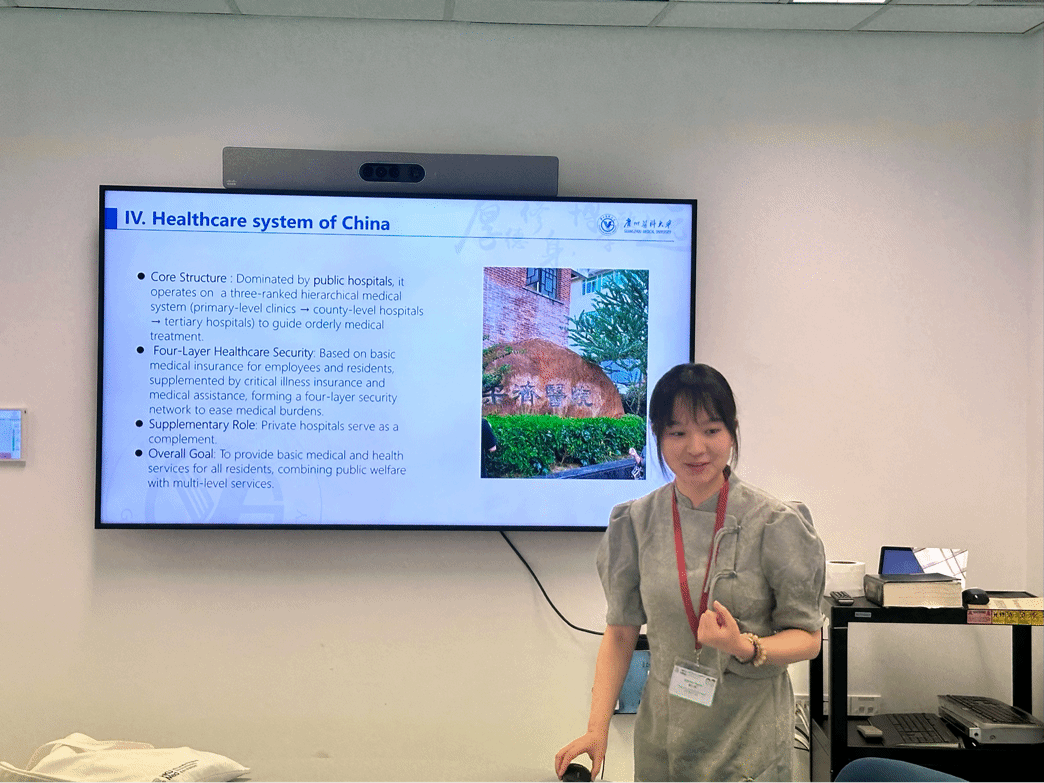

Chia-Chin Lin老师带来分享,内容从港大护理学院百余年的发展脉络,到培育兼具专业能力与领导素养的护理领袖的核心教育理念。在层层推进的讲述中,“全人教育”的内涵渐次清晰:港大不仅重视临床技能的锤炼,更将人文关怀、伦理认知与职业操守融入教学全程,使“以专业守护生命,以同理心传递温度”成为贯穿始终的育人底色。随后,Chia-Chin Lin老师进一步介绍了香港医疗体系的整体架构,激发同学们对两地医疗模式异同的深入思考。广医学子也向港大师生介绍了广州医科大学护理学院的办学特色与发展概况,并分享了内地医疗体系的运行现状。

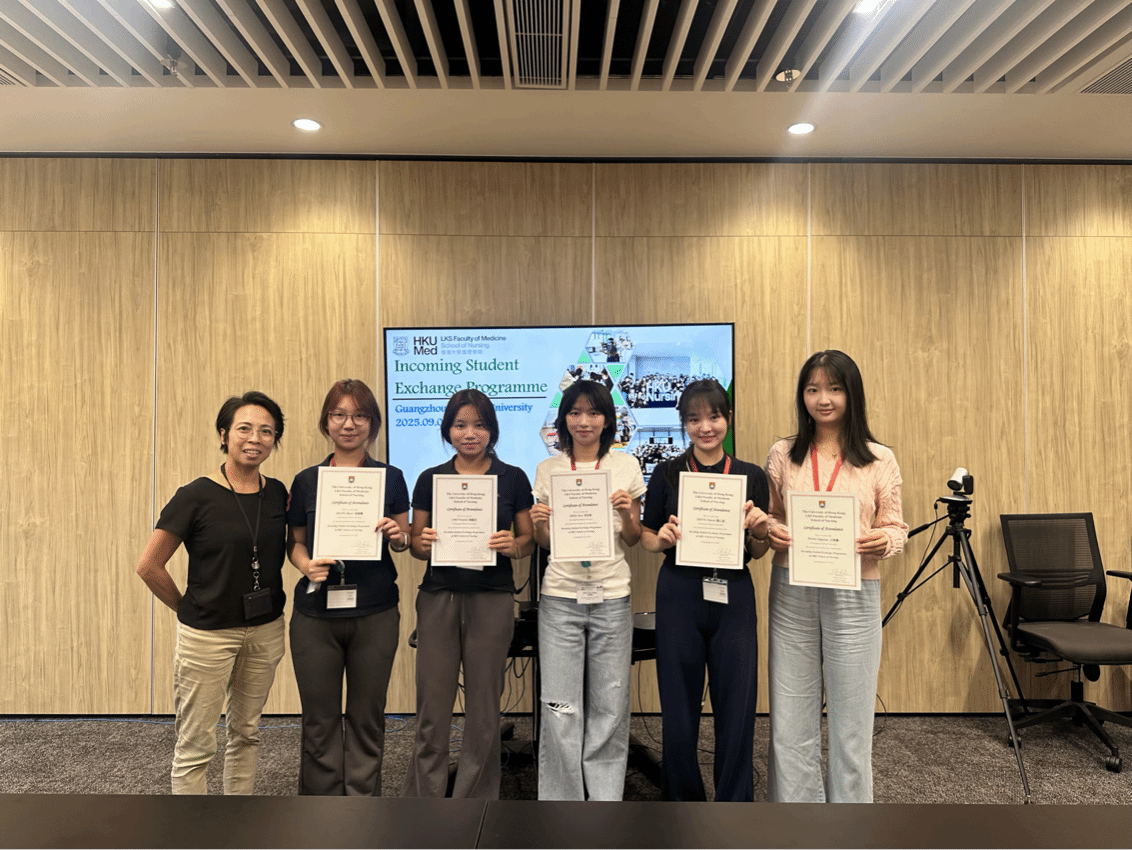

参加学习交流的2023级护理学专业本科生郑心蕊(左1)、王靖潇(左3)、周思雅(右1)、张睿玺(右2)同学和2024级护理学专业本科生陈铠欣(左2)同学

王靖潇同学作Welcome meeting汇报

郑心蕊同学在Welcome meeting播放学校的介绍视频

双方在分享中增进了对彼此教育理念与医疗模式的理解,也为未来更多元、更深入的合作奠定了坚实基础。

学习之旅:多维体验,深度融合

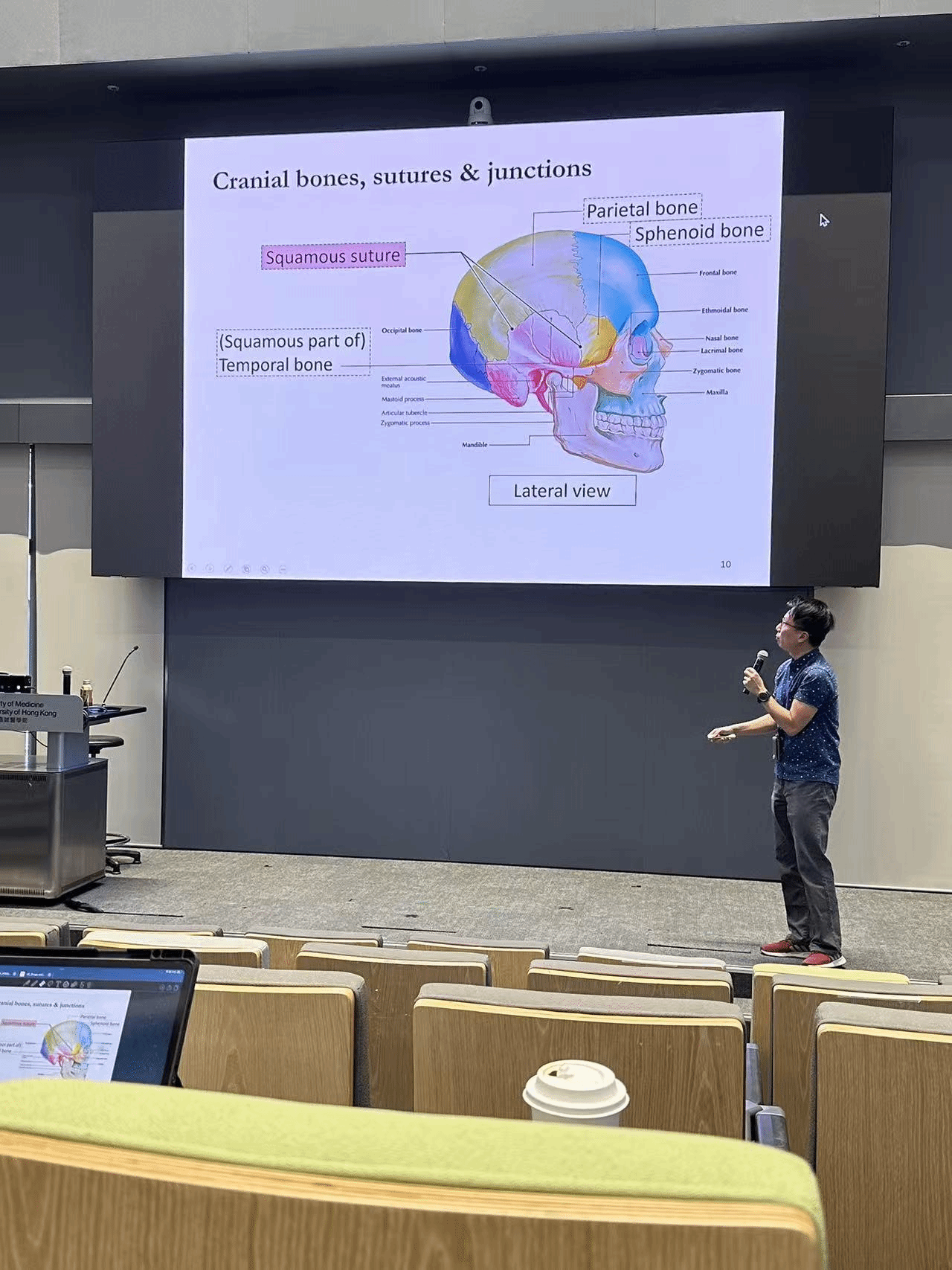

Dr. Philip Hung进行Life Sciences 的授课

学子们融入港大课堂,亲身参与了生命科学、成人护理学等核心课程。在标志性的阶梯讲堂里,全英文的授课环境、逻辑清晰的讲解以及丰富的例证,为同学们带来了全新的学习体验。

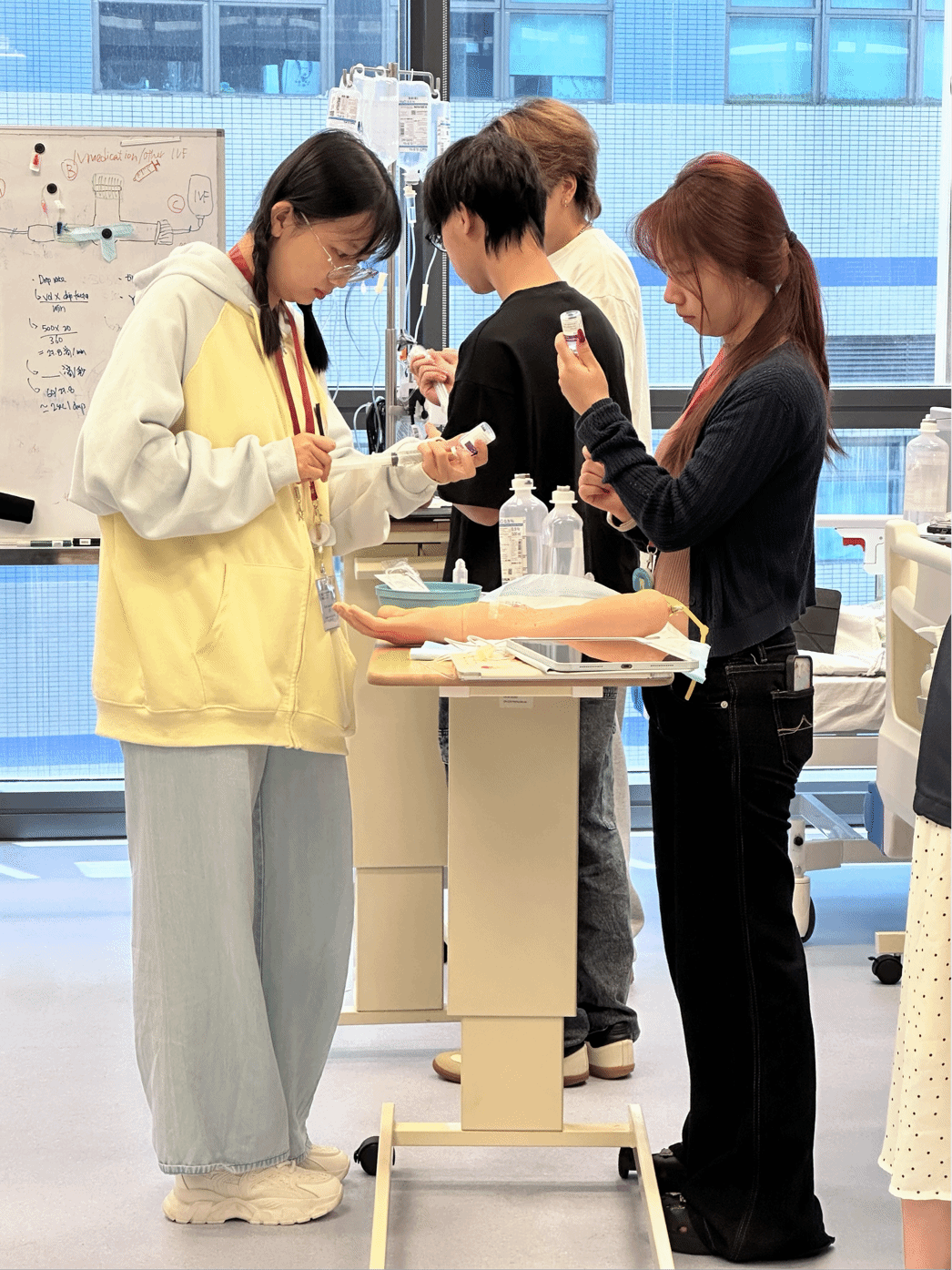

王靖潇同学(左)和张睿玺同学(右)在Skill Lab练习静脉输液

9月12日,学子们走进香港大学的Skill Lab模拟病房,参加静脉输液的实训。整体操作流程虽与平日练习相似,但细节处的巧思令人印象深刻:螺旋式针栓在拧紧后即可直接使用,省去了额外护栓的步骤,操作更为顺手;独立包装的酒精棉片取代传统棉签,便于精准控制消毒范围,也更卫生便捷;生理盐水瓶采用无菌包装,开启后无需二次消毒,既节约时间,也降低了污染风险。在教学安排上,小班制配备两位老师全程指导,持针角度、抽吸速度等细微偏差,都能得到即时指正。老师不仅讲解操作步骤,更强调“操作过程中要与患者沟通,解释流程以缓解紧张”。

9月18日上午,学子们参访了香港赛马会和乐社区医院。该社区健康服务体系中融入细致关怀,其中,戒烟专项服务所展现的系统性与人文温度,更重塑了大家对传统戒烟干预的认知。在参访过程中,学子们观察到该医院融合了中西医多元策略:西医方面提供尼古丁替代疗法与专业心理辅导,医护人员会主动为门诊及住院患者评估烟瘾程度;中医则通过针灸、耳穴贴敷等方式调节气血,缓解戒断症状。而流动医疗车的设置,进一步将专业服务延伸至社区门口,提升了服务的可及性。其“烟酒共管”策略通过8分钟快速筛查配合WhatsApp定期提醒,帮助戒烟者同步控制饮酒,从而显著提升戒断成功率。这种中西医结合、身心行为协同干预的系统模式,使戒烟从依赖“个人意志的挑战”转变为有体系支撑的“专业协同过程”。而免费药物与便捷热线的配套措施,更大幅降低了健康求助的门槛,学子们真切体会到社区医疗“预防优于治疗”的核心理念与服务温度。

参观社区医院

广医学子和来自马来西亚的学生与老师们在社区医院合影留念

竹林明堂护理安老院

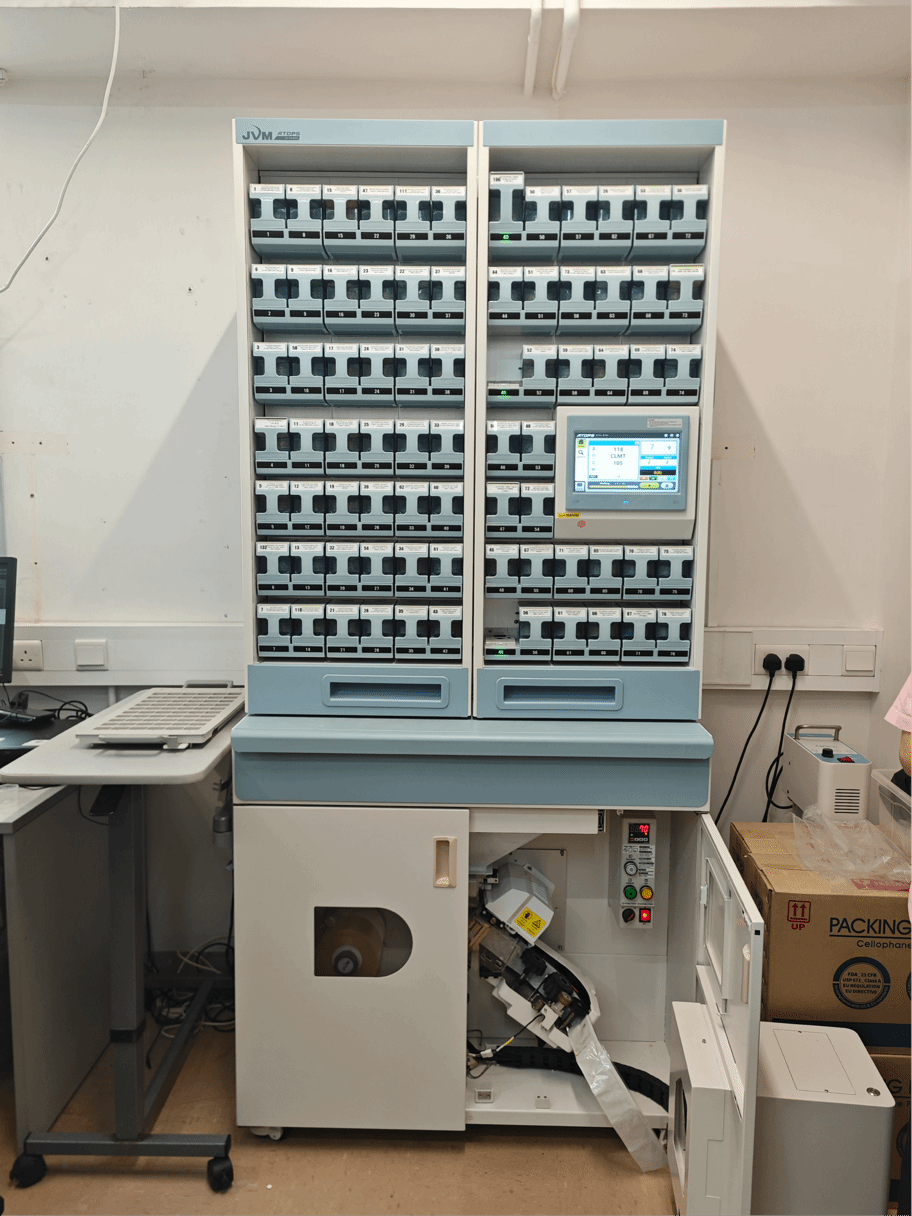

智能发药机

安老院墙上的提醒标牌

广医学子在安老院前合影留念

9月18日下午,学子们参观了香港竹林明堂护理安老院。令他们深受触动的是温暖的烟火气:走廊里挂满了长者的手绘作品,活动室内几位老人正围坐观看电视,护理员轻声用粤语询问需求,耐心协助调整坐姿,细节中都透露出对长者尊严的细致守护。

安老院的分层照护模式也给学子们留下深刻印象:自理长者可以参与园艺、书法等兴趣课程,失能长者则享有24小时专人陪护。另外,康复区的器材也充分考虑了老年人的身体特点。这里远非一个单纯的“养老场所”,更像是一个充满温度的共生社区。优质的养老不仅在于生活上的照料,更在于让每一位长者保有生命的尊严与生活的乐趣。

结业与心声

同学们持结业证书合影

在香港大学的学习中,《生命科学》与《成人护理学》课程依托特色阶梯讲堂,以“英语 + 粤语”双语授课搭配无纸化教学,既有学术严谨的底色,又有创新高效的节奏,更融入绿色教学的理念,为学子们后续专业学习提供了新参考。

学子心声

王靖潇同学:

通过这次学习,我在香港大学收获了很多,包括专业英语技能的提升、静脉输液的知识以及不同教学模式的差异,体验到了无纸化的学习模式和轻松的上课氛围。

非常感谢广州医科大学和香港大学给予的这次机会,这段经历也为我今后的专业发展注入了新的动力。

郑心蕊同学:

此次能来到香港大学进行插班学习,是一次非常宝贵的机会。走进港大课堂,我第一次体验到全程使用幻灯片的教学方式——没有厚重的教材,课堂节奏明快,师生在互动中推进内容,既高效又灵活。

初到时,语言确实带来不小的挑战。粤语听不懂,英语反应也跟不上。幸运的是,老师们都非常耐心,不仅在学业上给予指导,也常常关心我们的日常生活,让我逐渐适应了这里的环境。

最触动心灵的是参访安老院。绿意环抱的庭院里,小猫踱步,锦鲤悠游,这些生命的存在悄然丰盈着长者的日常。墙上细致的饮水提示、防跌倒统计,乃至严格的访客防疫要求,每一处细节都在诉说“以人为先”的照护哲学。这恰与港大护理学院“博爱济世,专业笃行”的院训相呼应——真正的护理精神,既体现在专业素养中,更蕴藏于这些温暖细节里。

“致广大而尽精微”,此次交流让我深切体会到,卓越的教育不仅在传授知识,更在塑造观照现实的人文情怀。这段经历,必将成为我求学路上独特的滋养。

周思雅同学:

短短的交流刷新我对护理的认知。取代课堂枯燥理论,以真实模型驱动思考——我不再只关注病情,而是学会从患者心理、家庭顾虑出发,思考“以患者为中心”的含义。

病房实践更让我看到专业与温度的融合:护士老师抽液打针前会时时强调三查八对,用专业英语解释流程;每一次演练、选择合适的器材,都严格对照最新临床指南,让我明白人文藏在细节里,专业源于循证。

此外,在参与社区活动中,我发现护理服务早已延伸到医院外,从血压监测的健康管理到链接资源解决居民实际需求,我了解到护理的内涵是全链条健康守护。此行收获的“严谨+共情”理念,会成为我未来护理实践的准则。

张睿玺同学:

赴香港大学医学院交流,感触最深的是以真实病例为切入点的小组研讨。教授引导我们从病理机制推导至治疗方案,而非直接给出答案,这种“授人以渔”的模式,极大激发了主动探究的思维。在社区医院观摩时,医生与患者沟通时的耐心与尊重令人动容——他们不仅解释病情,更会询问患者的生活习惯与心理顾虑,将“以患者为中心”落到细节。实践方面,实验室对学生的开放度很高,即使是交流生也能真正接触到现今的设备仪器。此次交流不仅提升了专业认知,更让我明白,优秀的医者不仅需要精湛的医术,更要有富有温度的人文关怀与严谨的科学精神。

陈铠欣同学:

参与港大与广医护理学院的交流,让我对护理教育与医疗体系有了新认知。港大“全人教育”理念令我触动,它不只聚焦临床技能,更重视人文关怀与职业操守的培育,这让我明白护理不仅是技术,更是传递温度的事业。

两地医疗体系的差异交流,拓宽了我的视野,也让我看到不同模式下护理工作的共同初心——守护生命。这次交流不仅是知识的汲取,更坚定了我深耕护理领域、提升综合素养的决心。