本网讯 水凝胶是由亲水性聚合物链构成的网络,由于其高含水量、生物相容性和可降解性,水凝胶已被广泛用于组织工程和生物医学等领域。但作为细胞递送的载体,传统的块状水凝胶的极限渗透深度通常被认为是200微米,水凝胶的体积过大会影响营养物质和氧气的吸收,而微米级别的水凝胶(微凝胶)可有效克服这一瓶颈问题。

微凝胶作为新一代细胞和药物载体具有巨大优势,近几年,广州医科大学唐国胜教授课题组在生物3D打印微凝胶领域开展了一系列研究。基于此,唐国胜课题组联合杭电徐铭恩教授、阿克隆大学Hossein Ravanbakhsh教授等近期在Nano-Micro Letters杂志上发表了题为Microgels for Cell Delivery in Tissue Engineering and Regenerative Medicine的综述文章。文章总结了微凝胶的制备和应用的最新进展,重点阐述了用于细胞培养和递送的微凝胶、微凝胶及聚集体支架的特性和应用以及这些载体在细胞治疗中的优势,强调了微凝胶及其支架在组织工程和生物医学工程领域的应用以及目前的局限性,展望了微凝胶未来的发展方向。

微凝胶的制备和应用

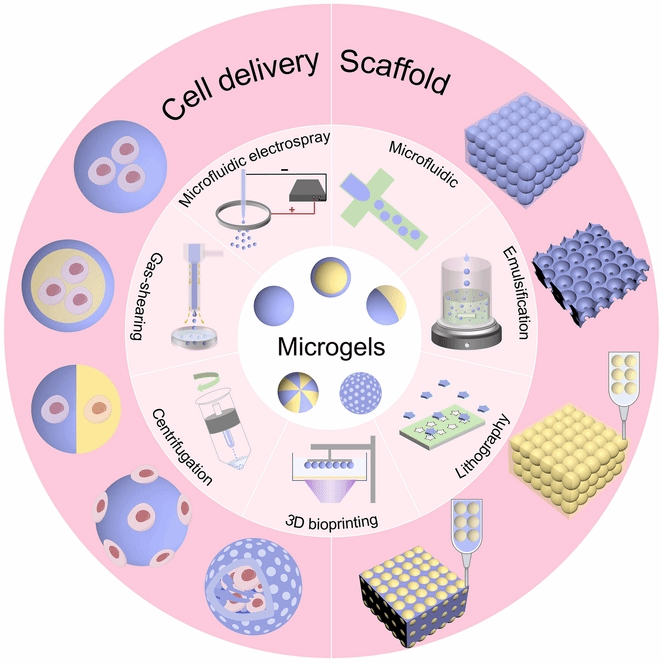

该综述首先介绍了微凝胶的制备策略。迄今为止,已经有多种研究策略被提出用于制备不同结构、形态的微凝胶。其中,微流控技术能够高度控制微凝胶的形态、复杂性和单分散性,解决了乳化法单分散性差的限制。基于微流控技术,光刻技术进一步提高了构建微凝胶复杂形态和结构的能力。电喷法、离心法和气体剪切法都避免了使用油和表面活性剂,大大提高了细胞的生物活性。此外,作为一项新兴技术,3D生物打印促进了微凝胶在各个领域的应用,如开发类器官,为未来微凝胶的开发提供了新的策略。

细胞的保留率和存活率仍然是细胞治疗的关键性问题。微凝胶作为细胞递送的优良载体,可以为细胞提供保护作用,显著提高细胞移植率。有几种将细胞载入微凝胶的策略:细胞被包裹在微凝胶中、细胞吸附在微凝胶表面以及微凝胶中仅包裹一个细胞。基于微凝胶和细胞之间的相对位置以及细胞的数量可以影响细胞的生长和分化,不同负载策略的优缺点及其应用等也在文章中进行了详细地总结和讨论。

微凝胶还可以构建多级结构的微凝胶支架。与纳米多孔水凝胶相比,微凝胶支架增强了营养物质的运输,为细胞附着、增殖和迁移提供了足够的3D空间,增加了细胞在受损组织的滞留,促进组织再生。因此,文章中展示了通过微凝胶间自主连接(内力)或其他外界手段辅助(外力)制备的微凝胶支架被应用于伤口愈合,心肌梗死治疗,模型建立等。

文章最后讨论了目前水凝胶材料,微凝胶的制备、递送和应用等方面存在的问题并重点强调了单细胞微凝胶的潜在应用。单细胞微凝胶具有体积小、仅含有一个细胞的优势,可以用于静脉注射、肺部治疗、单细胞测序、单细胞打印等领域。但在如此小的尺度上制备微凝胶和细胞包封仍然是一个巨大的挑战。因此,单细胞包封的研究是未来重要的发展方向。

我校2022级硕士研究生禤乐言为论文第一作者,唐国胜教授为论文的最后通讯作者,广州医科大学为第一单位。相关研究工作得到国家自然科学基金、广州市科技局基金和广州医科大学高层人才引进启动资金资助。

单细胞微凝胶的应用

论文链接:https://link.springer.com/article/10.1007/s40820-024-01421-5